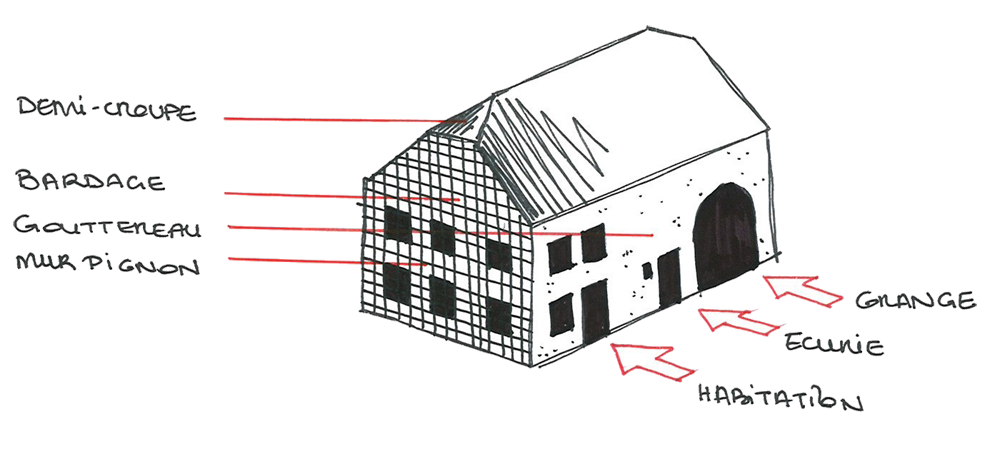

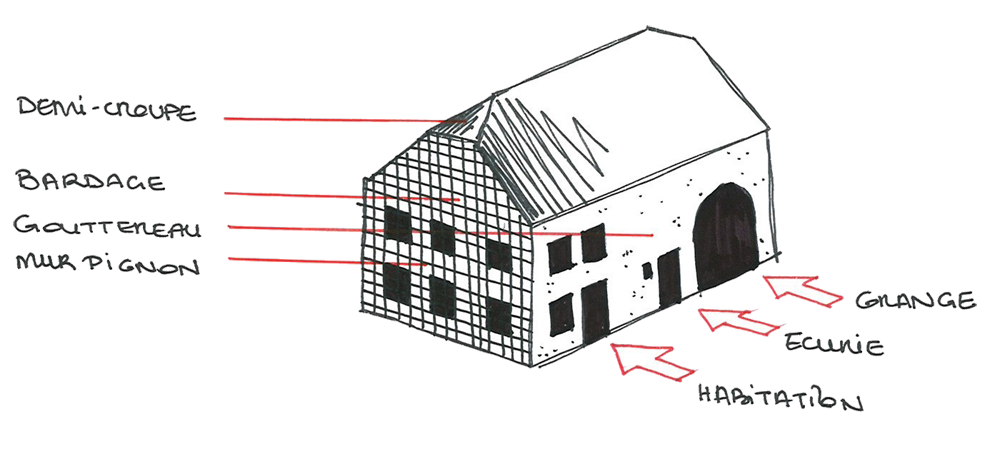

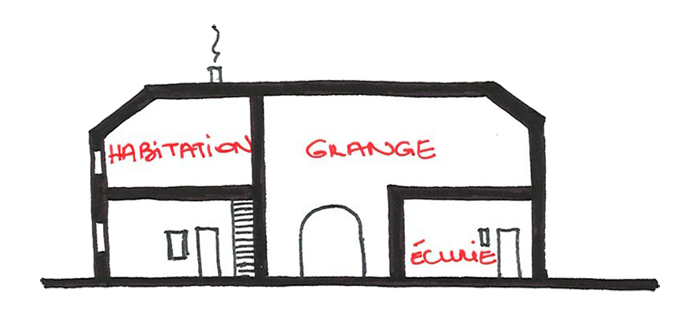

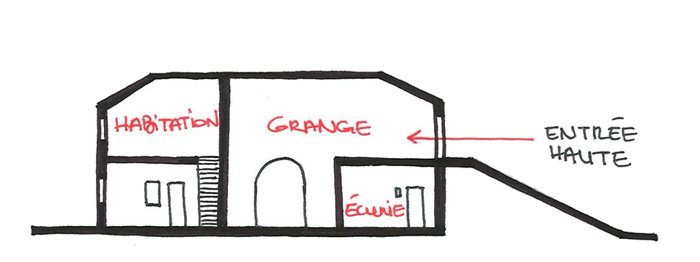

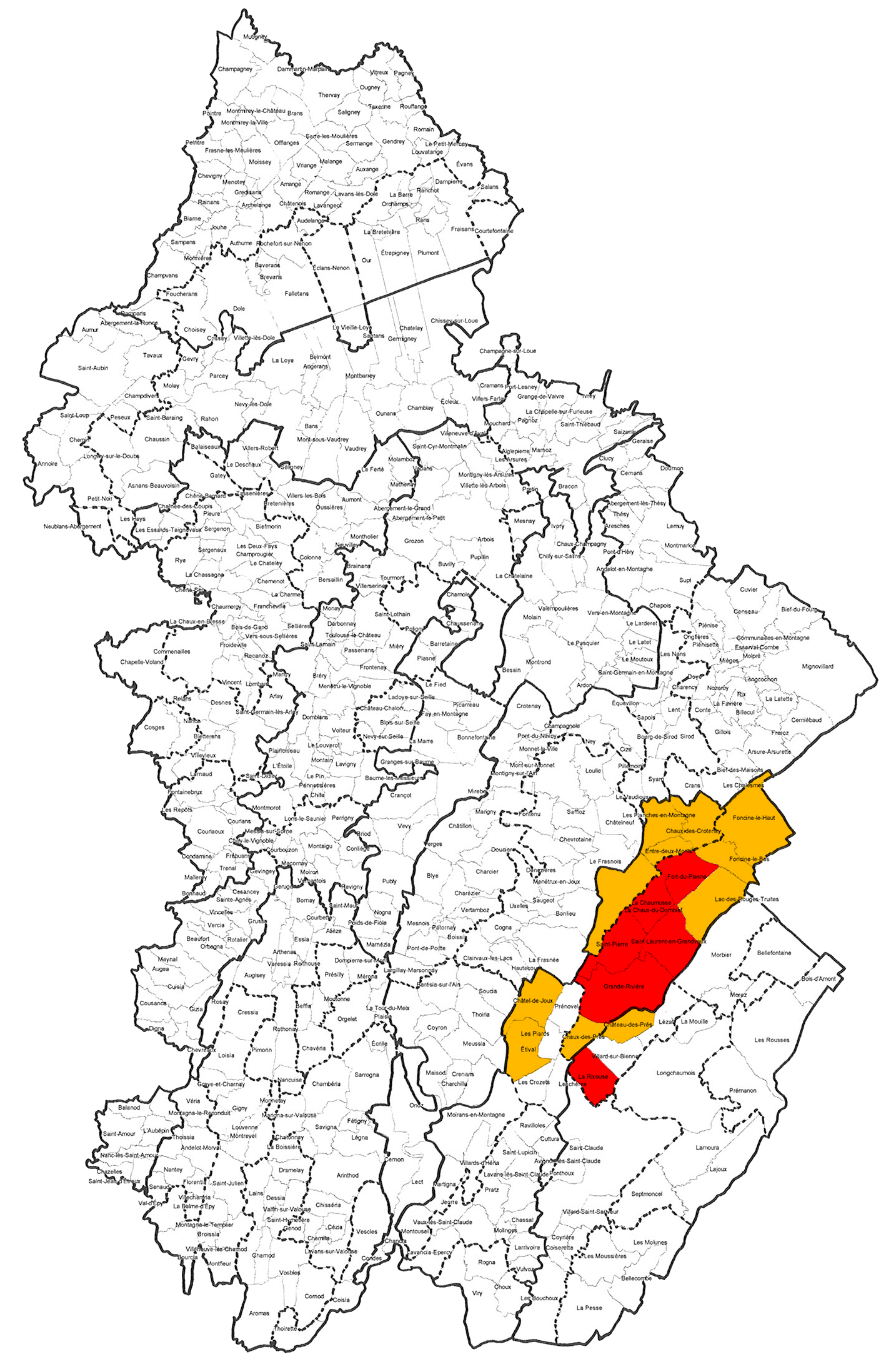

La maison pastorale en gouttereau est une maison bloc, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les fonctions nécessaires à la vie d'une famille sous le même toit. Il s'agit de l'habitation, de l'écurie et de la grange. Les entrées correspondant à ces usages se trouvent toutes sur le mur gouttereau (comme sur une maison de polyculture). Seule la travée d'habitation présente des baies sur le mur pignon, généralement au nombre de quatre ou de six.

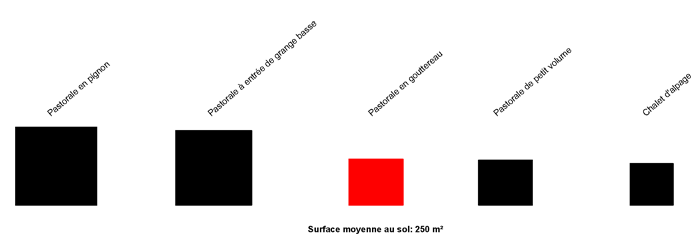

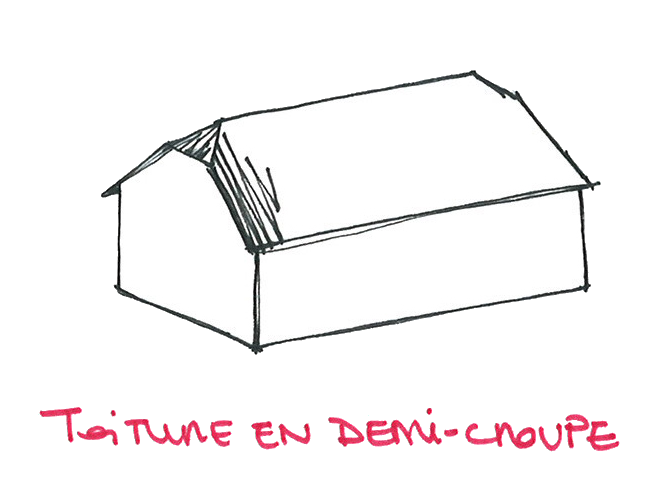

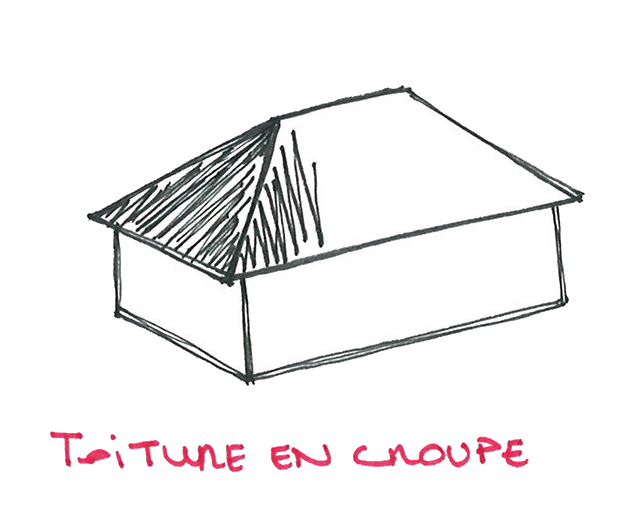

Elle est de volume simple, c'est-à-dire qu'aucun élément n'est ajouté et qu'elle n'a pas de volume évidé. Son plan est rectangulaire, parfois tendant plus vers le carré. La seule particularité volumétrique est son toit en demi-croupe, quasi-systématique. Dans la typologie des maisons pastorales, c'est une maison de taille moyenne.

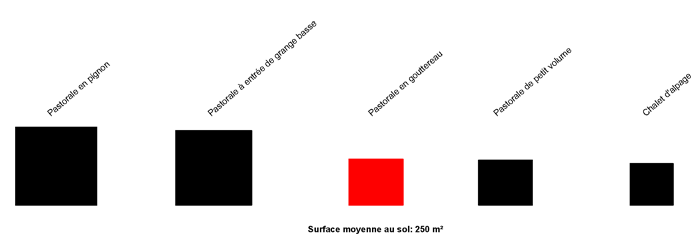

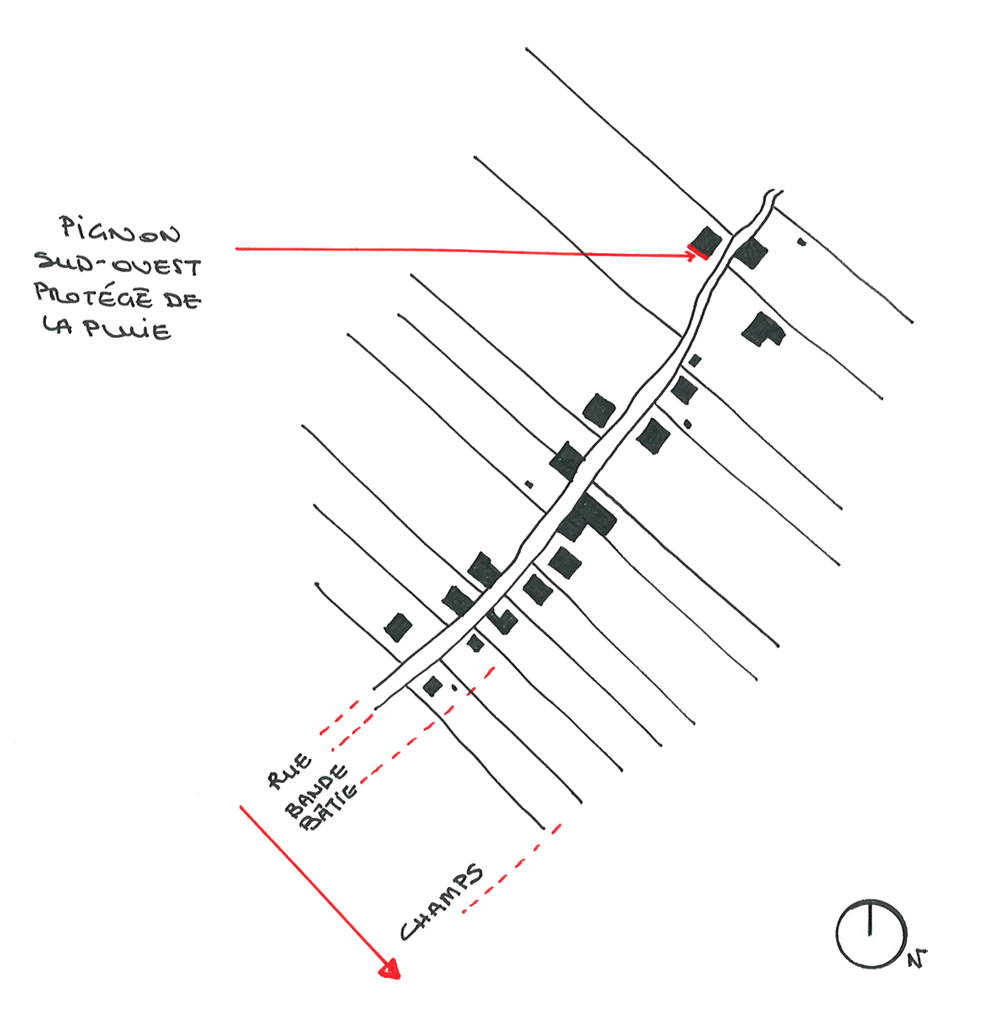

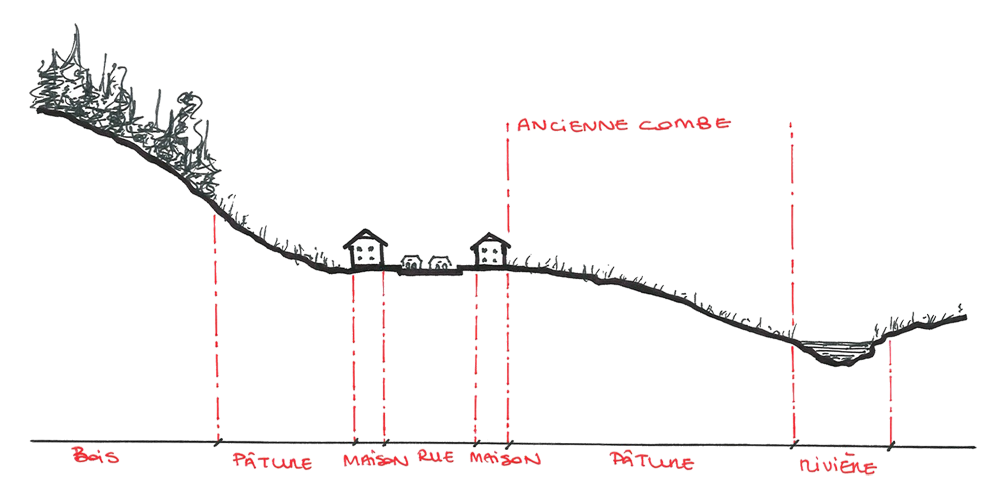

Illustration 12. Schéma de comparaison en plan des différentes maisons pastorales. Le plan est réduit ici à une figure géométrique simple, mais comporte souvent des avancées, des auvents, etc.

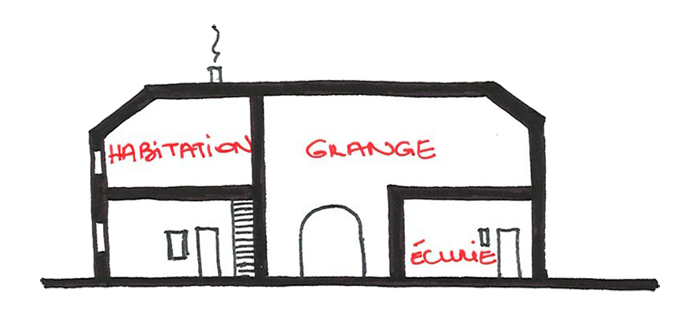

Le volume est grand, il est prévu pour l'élevage bovin, cela signifie que l'hiver, il faut beaucoup de place pour stocker le foin et abriter le bétail. La maison se développe dans la plupart des cas sur deux niveaux. L'habitation possède un étage, ainsi que la grange. Cette dernière utilise aussi l'espace au dessus de l'écurie (Illustration 13). Un treuil intérieur aidera à monter les récoltes en haut de la grange.

Illustration 13. Coupe de principe sur une maison des Grands Vaux.

La grange et l'écurie sont toujours côte à côte, car la grange sert à alimenter le bétail. Une cloison de bois sépare l'allée de grange, elle est percée de trappes de bois pour nourrir les animaux.

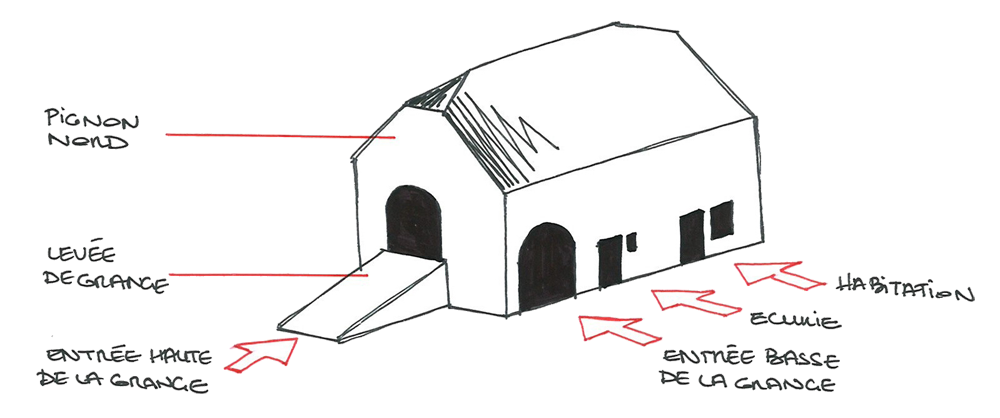

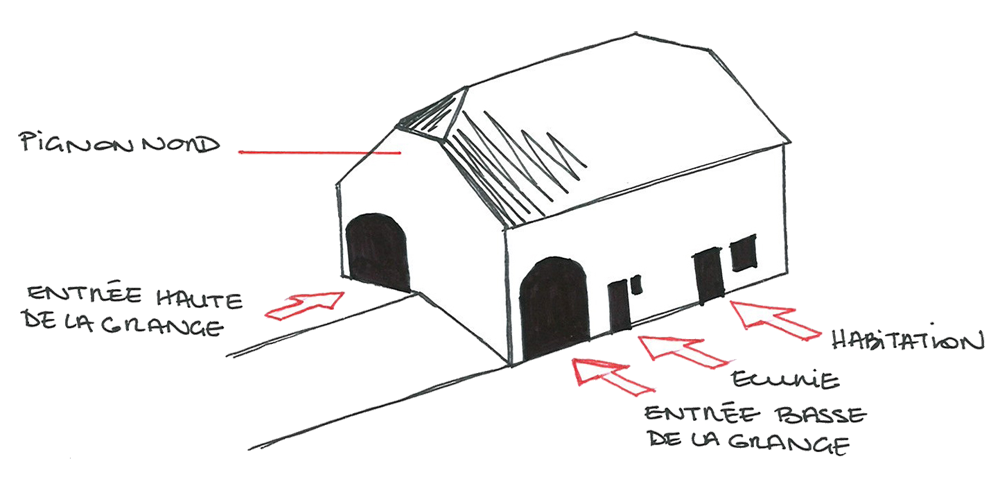

Parfois, l'entrée de grange est plus haute que le niveau de la rue et nécessite ainsi une levée de grange (voir les déclinaisons départementales du Jura).

Parfois, l'entrée de grange est plus haute que le niveau de la rue et nécessite ainsi une levée de grange (voir les déclinaisons départementales du Jura).

Illustration 14. Une maison gouttereau à levée de grange centrale type.

Haut

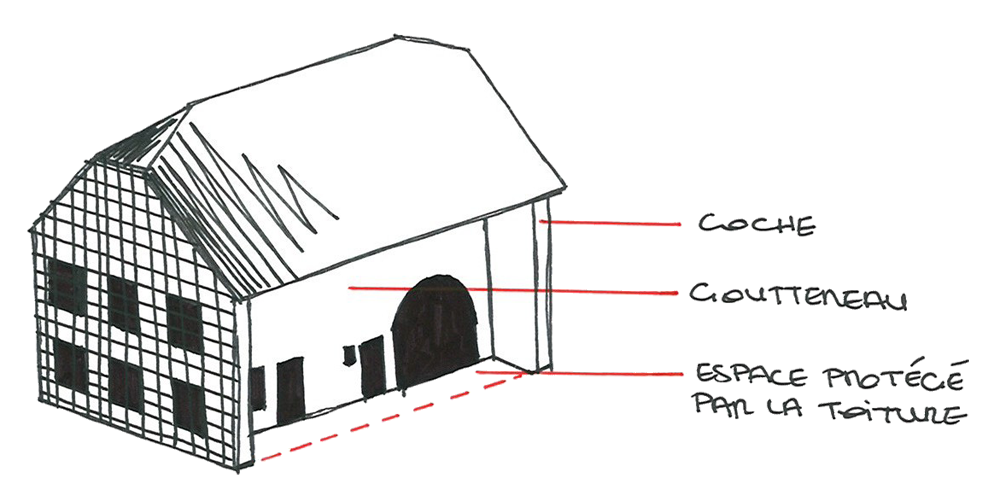

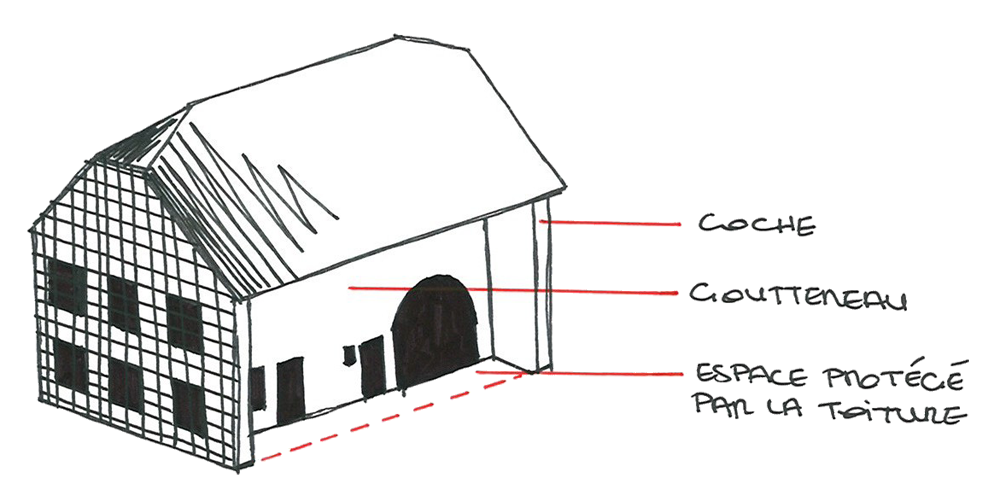

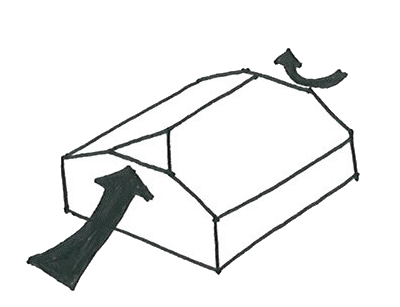

Pour se protéger du vent en façade principale, on va utiliser des coches, qui sont la prolongation des murs pignons. Deux petites avancées perpendiculaires au gouttereau créent un espace abrité à l'avant de la maison pour le stockage (foin, bois, outils, etc.), le séchage et parfois pour travailler. Cette méthode est très courante et se retrouve dans les autres maisons pastorales, et aussi dans les maisons de polyculture.

Pour se protéger du vent en façade principale, on va utiliser des coches, qui sont la prolongation des murs pignons. Deux petites avancées perpendiculaires au gouttereau créent un espace abrité à l'avant de la maison pour le stockage (foin, bois, outils, etc.), le séchage et parfois pour travailler. Cette méthode est très courante et se retrouve dans les autres maisons pastorales, et aussi dans les maisons de polyculture.

Illustration 15. Maison gouttereau à coches type.

Il peut arriver (c'est rare), que la partie agricole soit distinguée de la partie habitation par un traitement volumétrique. Ci-contre, une ferme à la Chaumusse dont la partie habitation est sur deux niveaux, alors que la partie agricole n'en possède qu'un. Cette démarcation est franche.

Il peut arriver (c'est rare), que la partie agricole soit distinguée de la partie habitation par un traitement volumétrique. Ci-contre, une ferme à la Chaumusse dont la partie habitation est sur deux niveaux, alors que la partie agricole n'en possède qu'un. Cette démarcation est franche.

Illustration 16

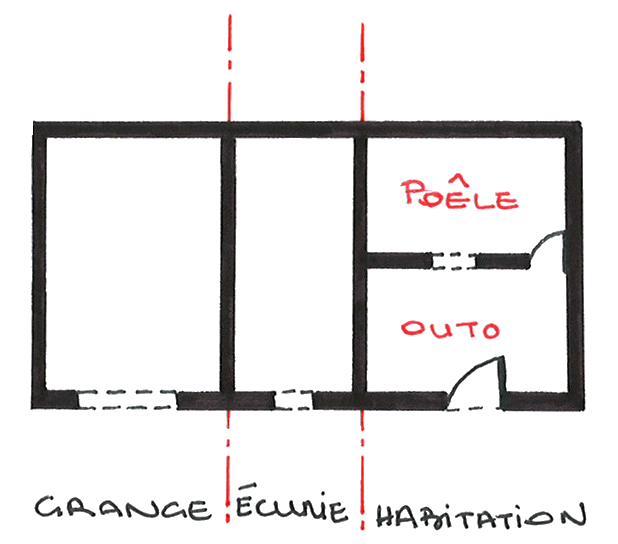

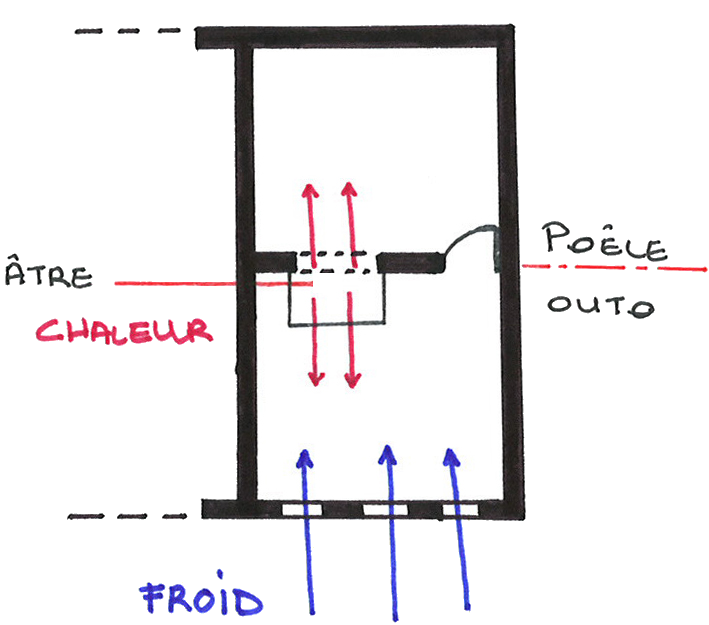

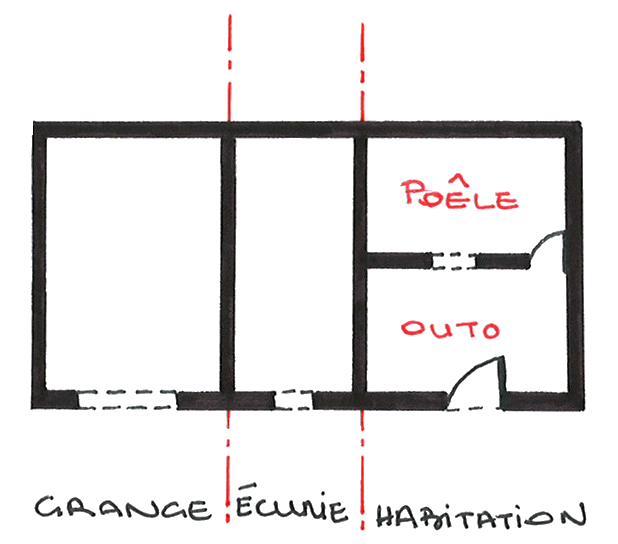

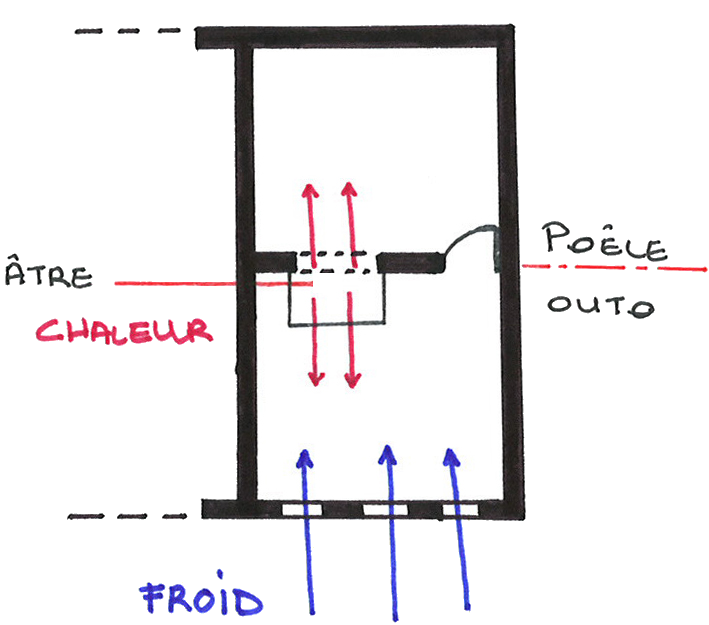

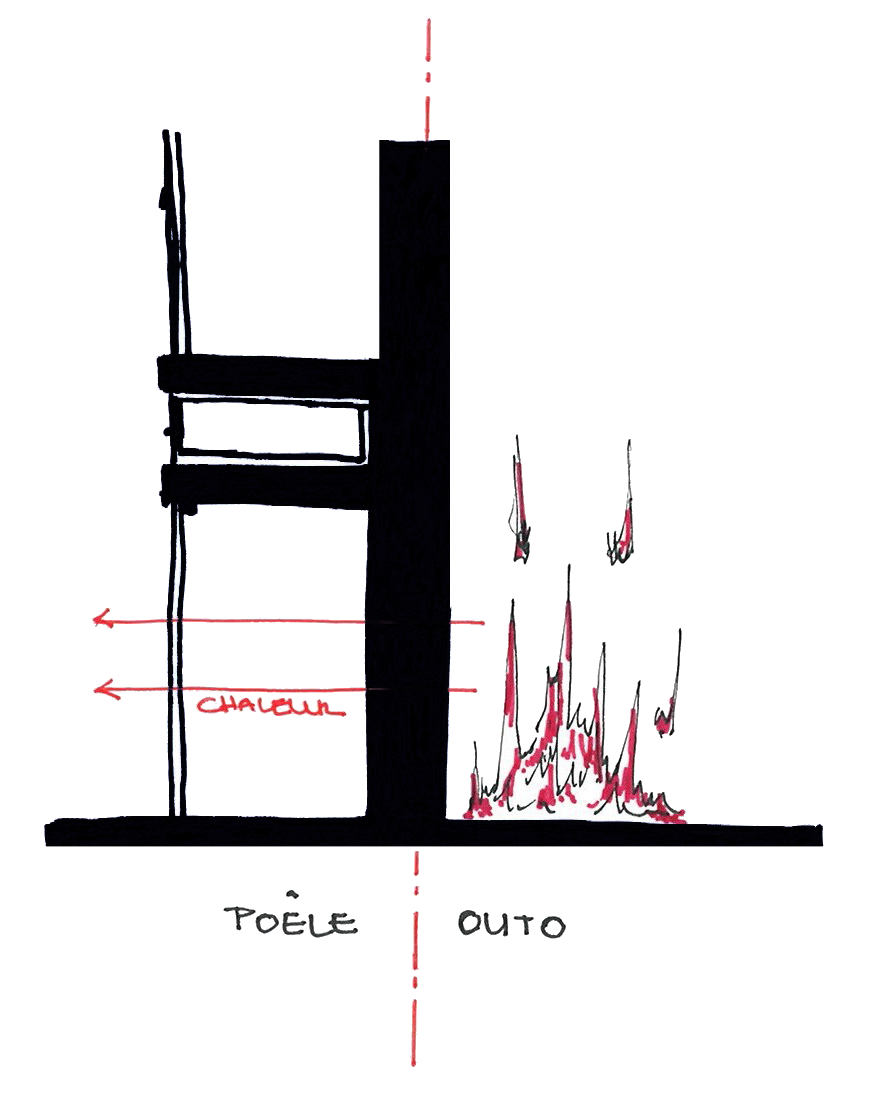

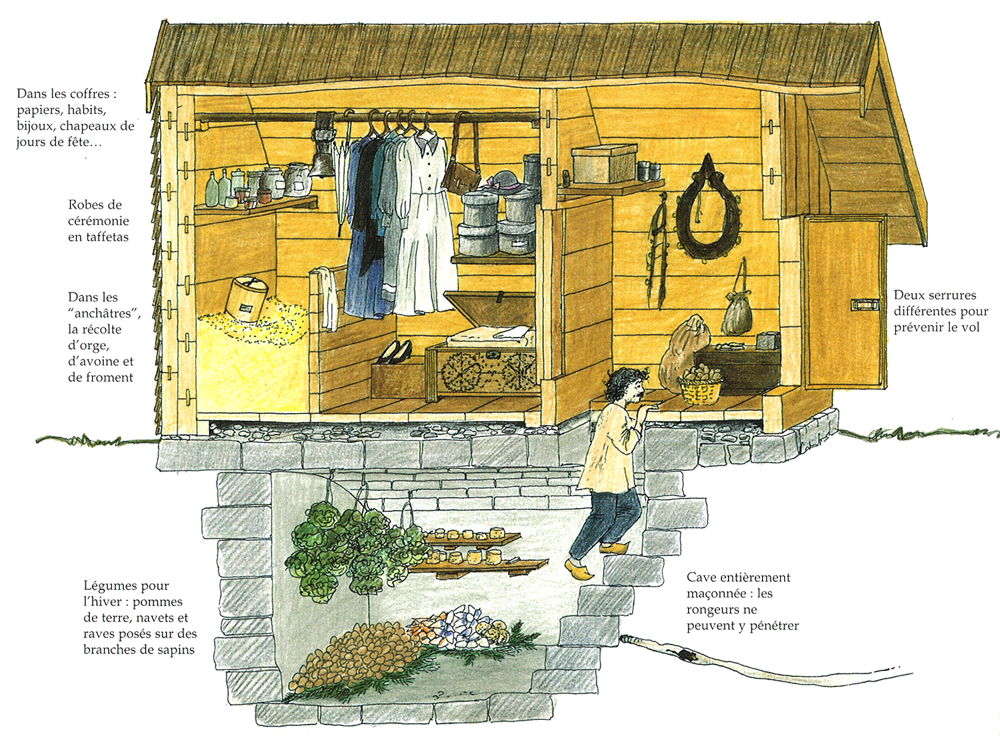

Une autre constante est la division élémentaire de l’habitation en deux pièces en enfilade : « l’outo » qui sert de salle commune, salle de vie et accueil des hôtes, et « le poêle », lui, réservé à la famille, et quelques amis proches (Illustration 17). La cheminée centrale, c'est-à-dire le lieu où l'on cuisine, permet à la chaleur de se dissiper autant dans l'outo que dans le poêle, par l'intermédiaire du mur. Ce dernier est un lieu plus intime, meublé plus confortablement. Il accueille une salle à manger, la chambre à coucher des parents et des enfants. On y passera l'hiver, car il n'a pas d'accès direct sur l'extérieur, le passage par l'outo est obligatoire. L'outo devient alors une pièce intermédiaire d'accueil par où peut s'échapper la chaleur, à l'inverse du poêle (Illustration 18).

Illustration 17 (gauche). L'outo et le poêle, composition en plan de l'habitation.

Illustration 18 (droite). Système de chauffage entre le poêle et l'outo.

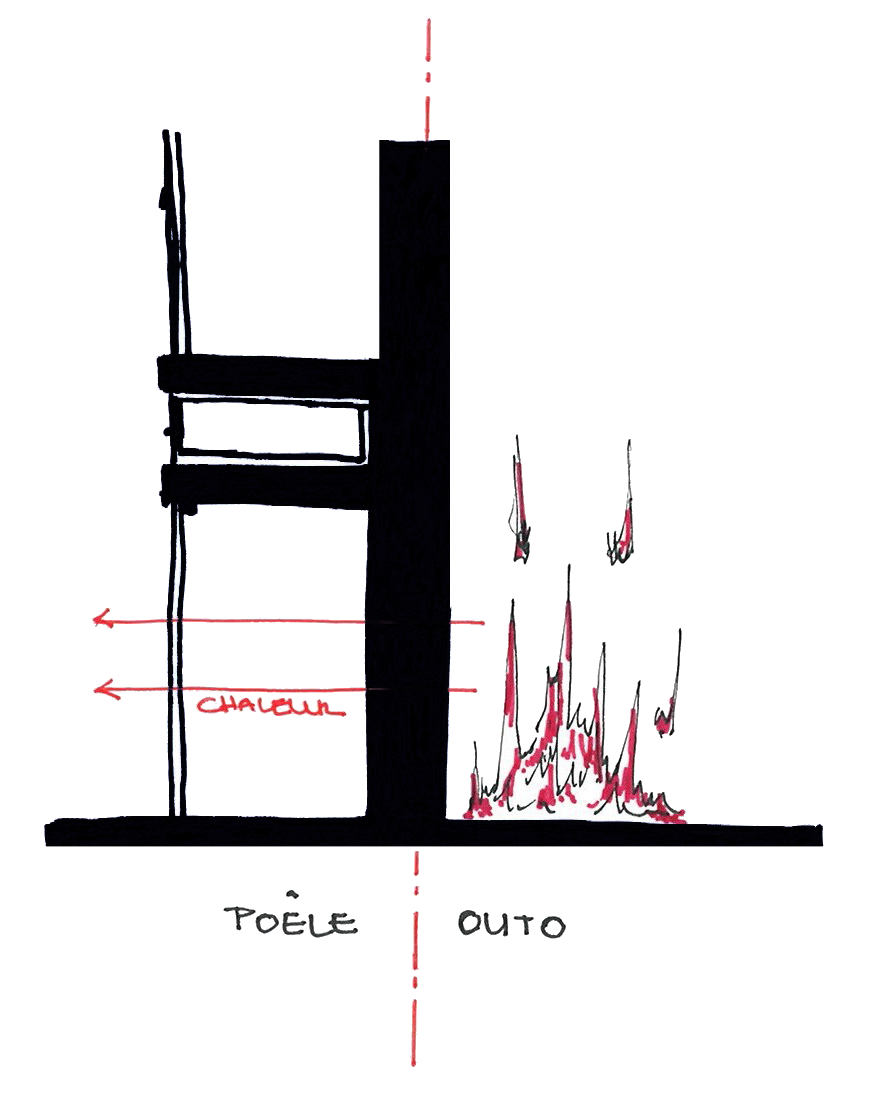

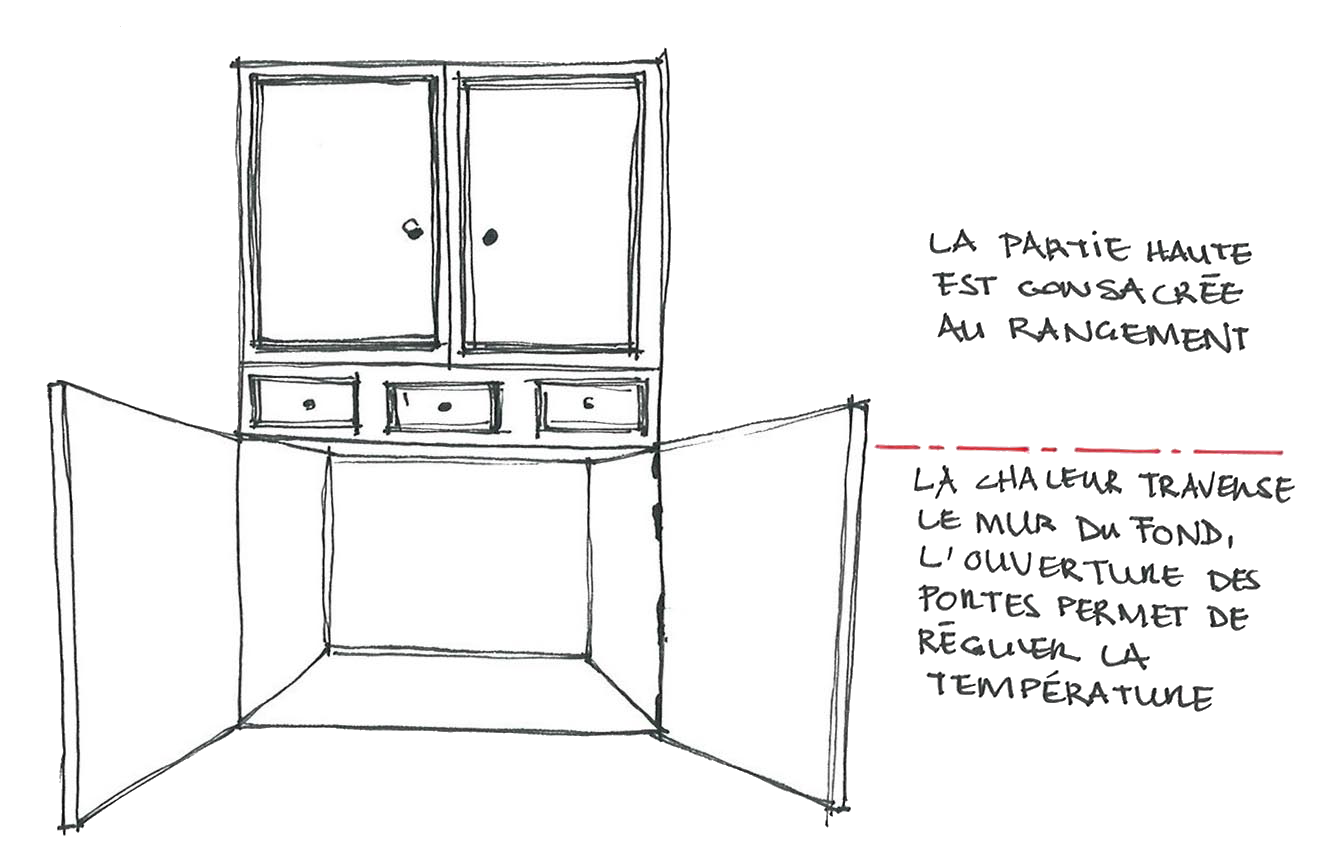

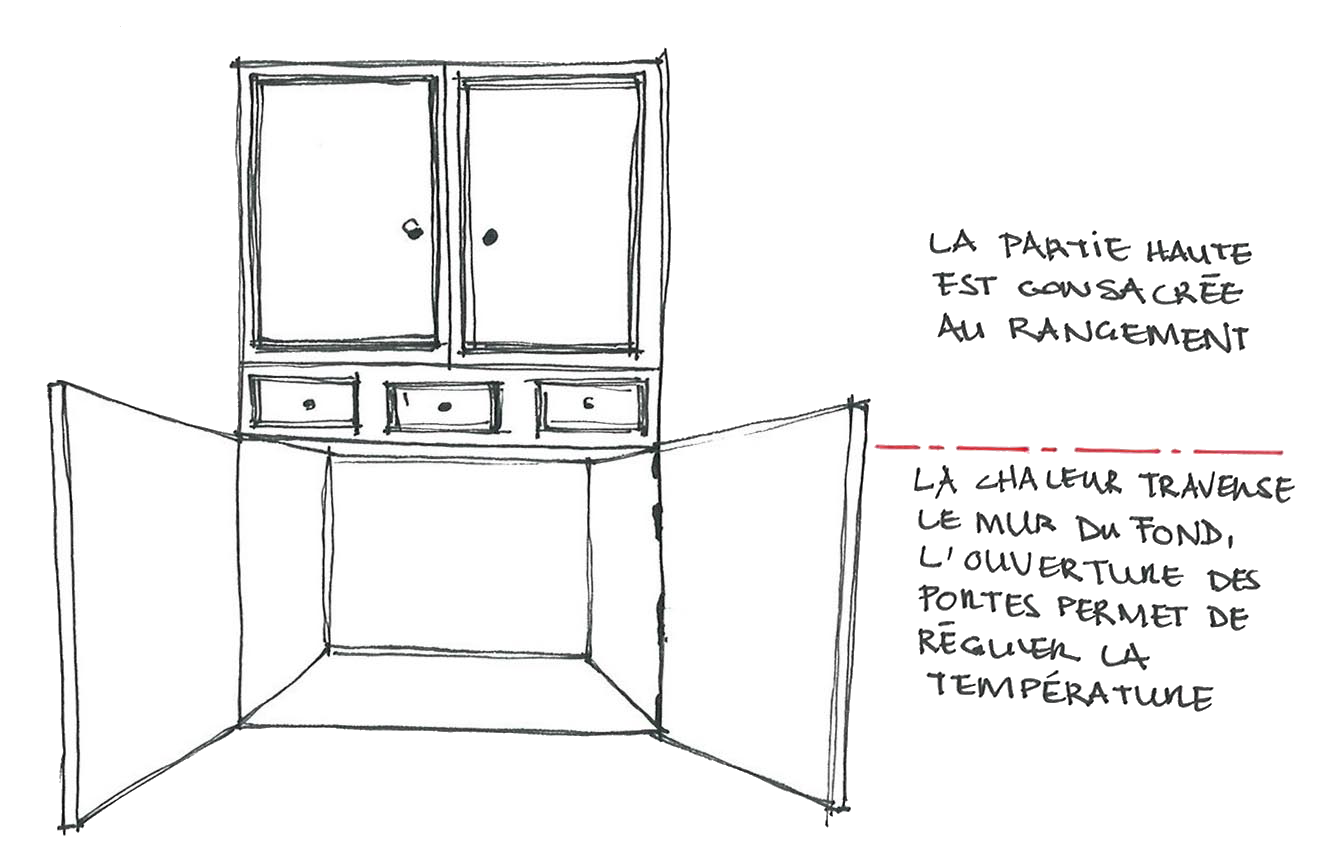

La chaleur passe alors par le mur. Le feu du côté de la cuisinière chauffe la paroi et ainsi le placard, situé derrière le mur. Les portes au sol s'ouvrent pour réguler la température (Illustrations 19, 20).

Illustration 19 (gauche). Coupe sur le mur entre l'outo et le poêle.

Illustration 20 (droite). Le placard dans le poêle, ici montré les portes ouvertes pour dissiper la chaleur transmise par le feu.

Parfois, l'entrée de grange est plus haute que le niveau de la rue et nécessite ainsi une

Parfois, l'entrée de grange est plus haute que le niveau de la rue et nécessite ainsi une  Pour se protéger du vent en façade principale, on va utiliser des

Pour se protéger du vent en façade principale, on va utiliser des  Il peut arriver (c'est rare), que la partie agricole soit distinguée de la partie habitation par un traitement volumétrique. Ci-contre, une ferme à la Chaumusse dont la partie habitation est sur deux niveaux, alors que la partie agricole n'en possède qu'un. Cette démarcation est franche.

Il peut arriver (c'est rare), que la partie agricole soit distinguée de la partie habitation par un traitement volumétrique. Ci-contre, une ferme à la Chaumusse dont la partie habitation est sur deux niveaux, alors que la partie agricole n'en possède qu'un. Cette démarcation est franche.

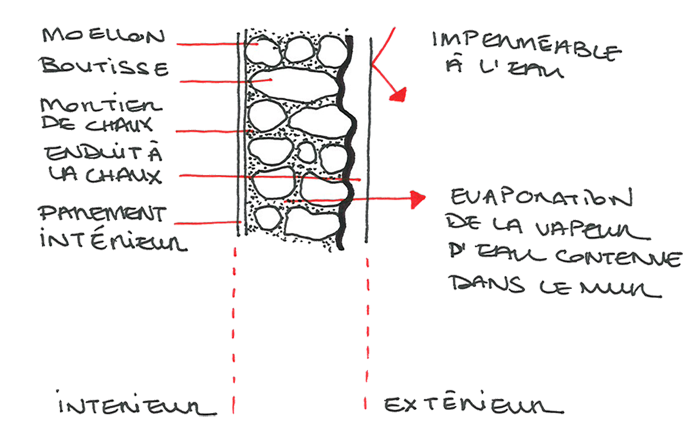

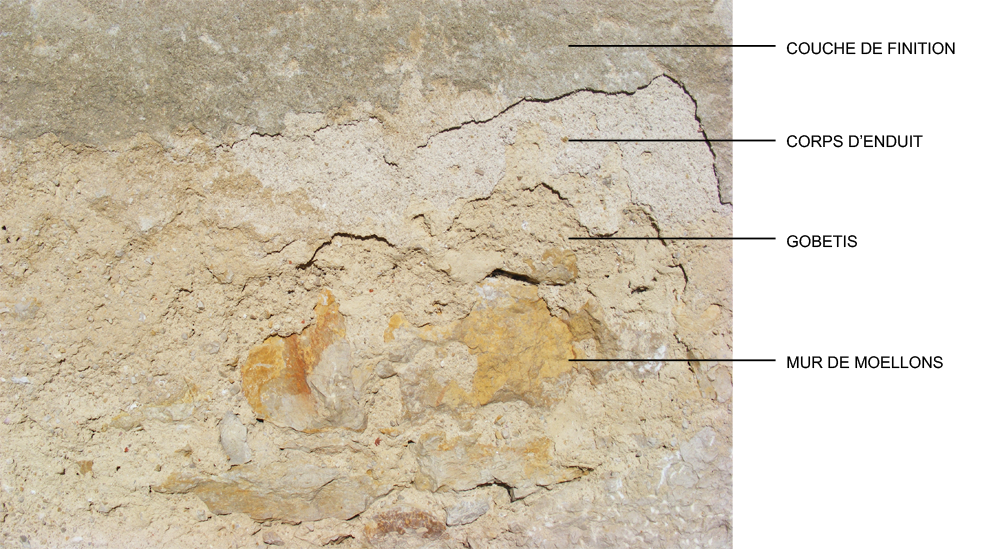

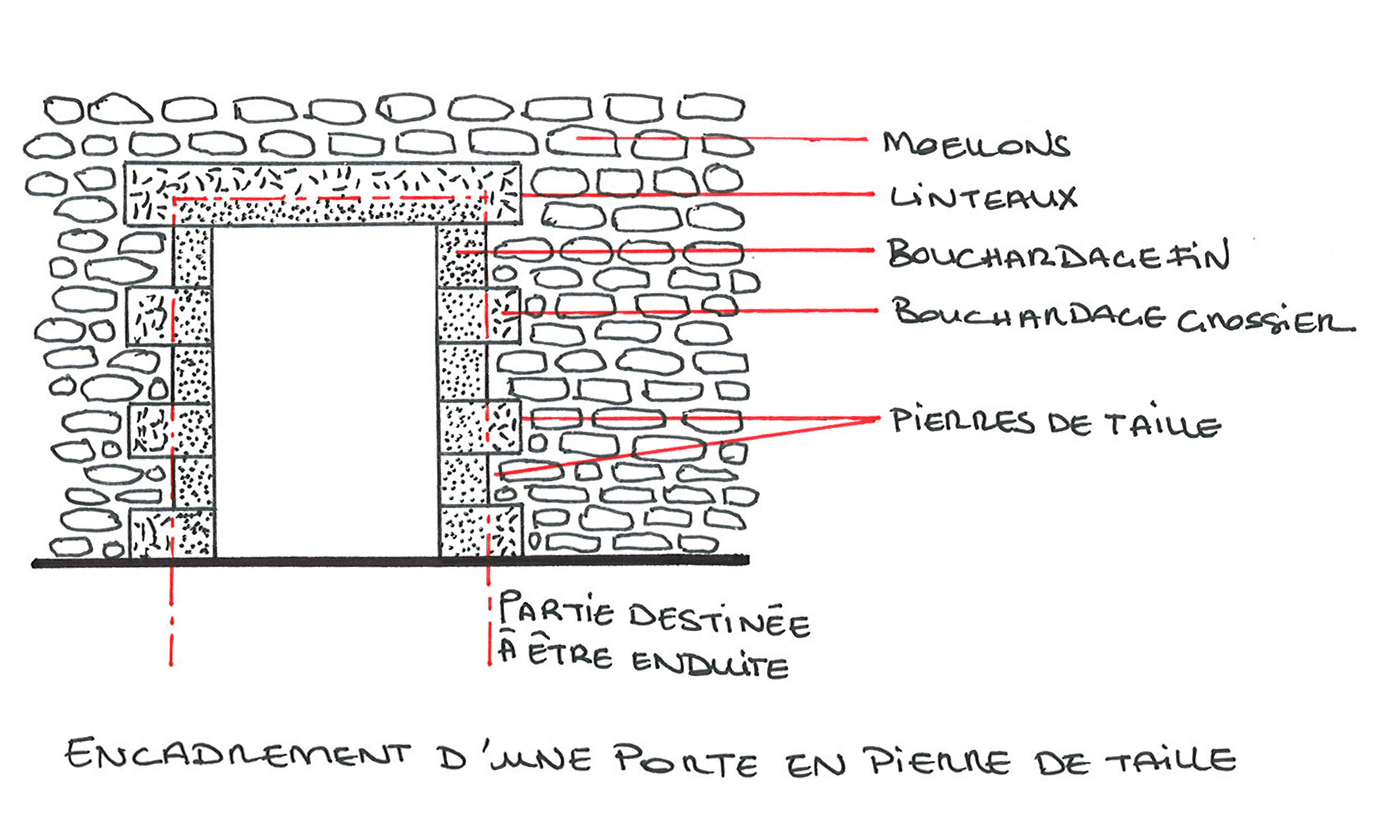

La pierre est le matériau de construction traditionnel dominant en Franche-Comté. Que ce soit le grès dans le Nord-Est, ou des calcaires de différentes tonalités dans les autres régions, il s'agit toujours d'une pierre poreuse, donc fragile. Il est alors nécessaire de la protéger par un

La pierre est le matériau de construction traditionnel dominant en Franche-Comté. Que ce soit le grès dans le Nord-Est, ou des calcaires de différentes tonalités dans les autres régions, il s'agit toujours d'une pierre poreuse, donc fragile. Il est alors nécessaire de la protéger par un

Les baies d'habitation sont réduites au strict minimum pour limiter les pertes de chaleur. La porte n'a qu'une

Les baies d'habitation sont réduites au strict minimum pour limiter les pertes de chaleur. La porte n'a qu'une  La porte d'écurie est celle qui a les dimensions les plus modestes. Elle peut être simple (environ 0,8 m de large x 1,8 m) ou double à deux battants (environ 1,5 m x 1,8 m). Elle est souvent accompagnée d’une petite fenêtre qui éclaire et ventile l’écurie, c'est le

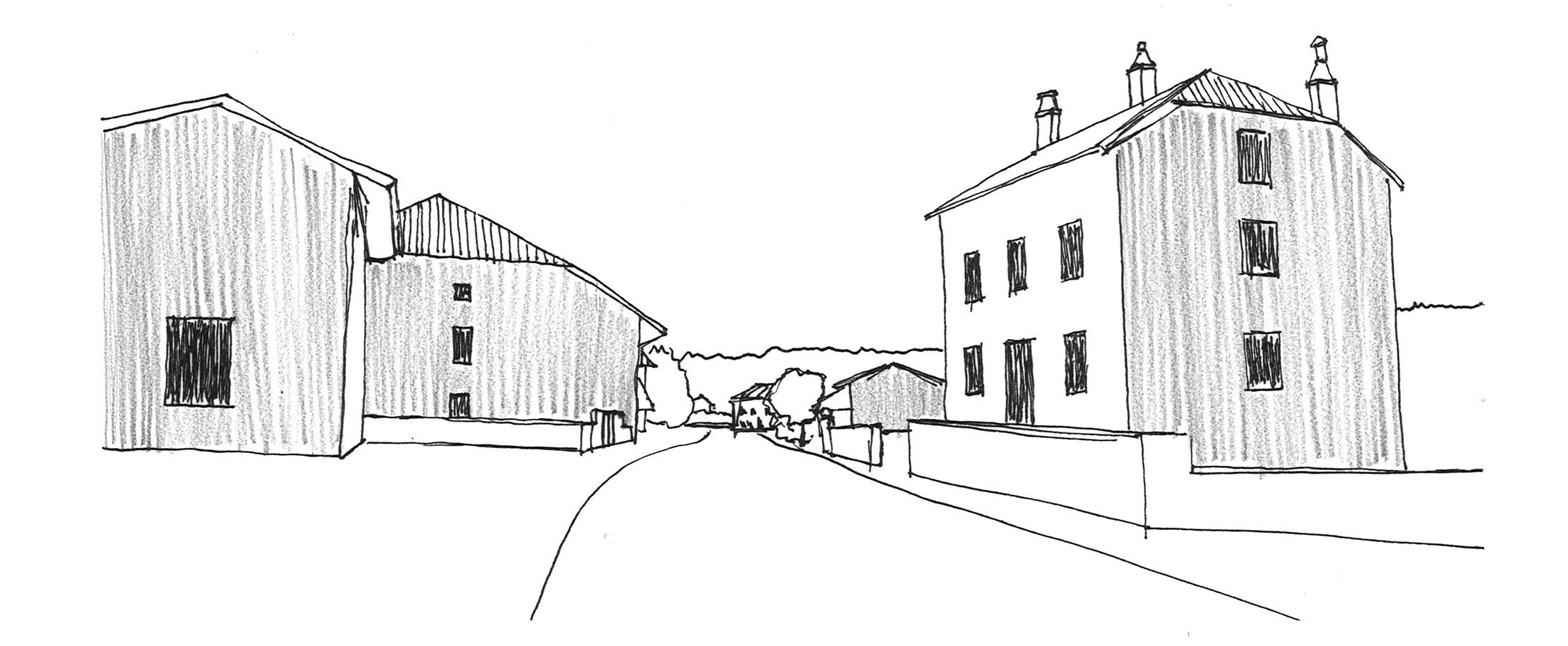

La porte d'écurie est celle qui a les dimensions les plus modestes. Elle peut être simple (environ 0,8 m de large x 1,8 m) ou double à deux battants (environ 1,5 m x 1,8 m). Elle est souvent accompagnée d’une petite fenêtre qui éclaire et ventile l’écurie, c'est le  Dans le Jura des Grands Vaux, il est très fréquent de trouver des portes d'écuries cintrées, elles ont deux unités de passage. Cette particularité donne l'identité du village dans cette région (voir les déclinaisons départementales du Jura).

Dans le Jura des Grands Vaux, il est très fréquent de trouver des portes d'écuries cintrées, elles ont deux unités de passage. Cette particularité donne l'identité du village dans cette région (voir les déclinaisons départementales du Jura). La porte de grange est le percement majeur de la façade (environ 3 m de large pour 3,5 m de haut). La baie est pour la plupart du temps arquée, soit en

La porte de grange est le percement majeur de la façade (environ 3 m de large pour 3,5 m de haut). La baie est pour la plupart du temps arquée, soit en  La maison ayant souvent son

La maison ayant souvent son

La toiture est toujours à

La toiture est toujours à

Cette maison se distingue part sa façade gouttereau, où la porte d'écurie est cintrée et de deux unités de passage. Comme une porte d'écurie classique, elle peut avoir un fenestron. Elle est souvent peinte.

Cette maison se distingue part sa façade gouttereau, où la porte d'écurie est cintrée et de deux unités de passage. Comme une porte d'écurie classique, elle peut avoir un fenestron. Elle est souvent peinte.