Selon la taille de l’entreprise et l’époque de construction, les matériaux et les procédés de construction varient :

- des matériaux traditionnels trouvés sur place,

- des matériaux pré-industrialisés à partir de la fin du XIXe.

Les bâtiments construits selon des techniques traditionnelles et avec des matériaux locaux utilisent des pierres issues de carrières proches ou de l’épierrage du site, pour constituer la structure porteuse de l’édifice. Celle-ci est composée de murs porteurs périphériques et de murs de refend. Les murs de refend divisent la longueur de la construction et reprennent le poids des planchers et de la charpente régulièrement. Les pierres qui composent les murs sont des moellons, elles sont grossièrement équarries et posées en lits parallèles. Les moellons étant tous de tailles différentes, leur assemblage produit un mur aux joints incertains. Les pierres sont liées entre elles par du mortier de chaux.

Aux angles de la construction, on réalise un chainage en pierres de taille qui permet de répartir efficacement les charges aux endroits où la construction est la plus sollicitée.

8. Chainage, Nans-Sous-Sainte-Anne (25), CAUE 25

9. Matériaux utilisés (moellon, bois, tuiles, zinguerie, métal), Nans-Sous-Sainte-Anne (25)

Pour protéger la maçonnerie des intempéries et permettre les échanges thermiques, les murs sont toujours protégés par un enduit à la chaux passé en trois couches. Un temps de séchage est respecté entre chaque passe. La première couche est le gobetis, c’est un passage grossier qui permet d’accrocher l’enduit à la maçonnerie. La deuxième couche est le corps de l’enduit. Enfin la dernière couche est la finition pour donner un aspect esthétique choisi à l’enduit, qui peut être plus ou moins lisse.

Dans certaines régions où le sol est argileux et les pierres rares, on réalise des structures à pans de bois. Cette structure est complétée par un remplissage en briques ou en torchis. Le torchis est une préparation à base de terre que l’on humidifie et à laquelle on peut ajouter de la paille. Cette préparation est appliquée sur un tressage de branches souples réalisé entre les éléments bois porteurs. La structure bois et le torchis sont rarement laissés apparents. Un clayonnage ou un enduit à la chaux peuvent être réalisés afin de protéger la structure des intempéries.

A la fin du XVIIIème et au XIXème siècle, les bâtiments les plus importants utilisent des techniques de constructions et des matériaux mixtes. Les murs périphériques restent porteurs et de forte épaisseur (0.60 cm-0.50 cm) mais les murs de refends s’espacent pour obtenir de grand plateaux libres d’ateliers. La reprise intermédiaire du poids des planchers est assurée par une trame de poteaux réalisés en pierre, en bois ou en fonte. L’utilisation de la fonte en construction ne se généralise qu’à la fin du XIXème siècle.

Pour réaliser les murs, on associe des moellons de calcaire à la brique de terre cuite. Généralement, l’ensemble du mur reste en moellons, et seuls les éléments qui étaient en pierres de taille dans les constructions traditionnelles, sont réalisés en briques. La brique est fabriquée en série à partir de 1830. Elle permet de construire plus vite et en lits réguliers, grâce à sa forme géométrique et ses dimensions standardisées (22 cm x 11.5 cm x 5.5cm). Le coût de la construction est donc mieux maitrisé.

Les murs sont liés et entièrement enduits à la chaux. Sauf cas exceptionnels, la brique n’est pas laissée apparente, c’est un matériau poreux sensible à l’eau.

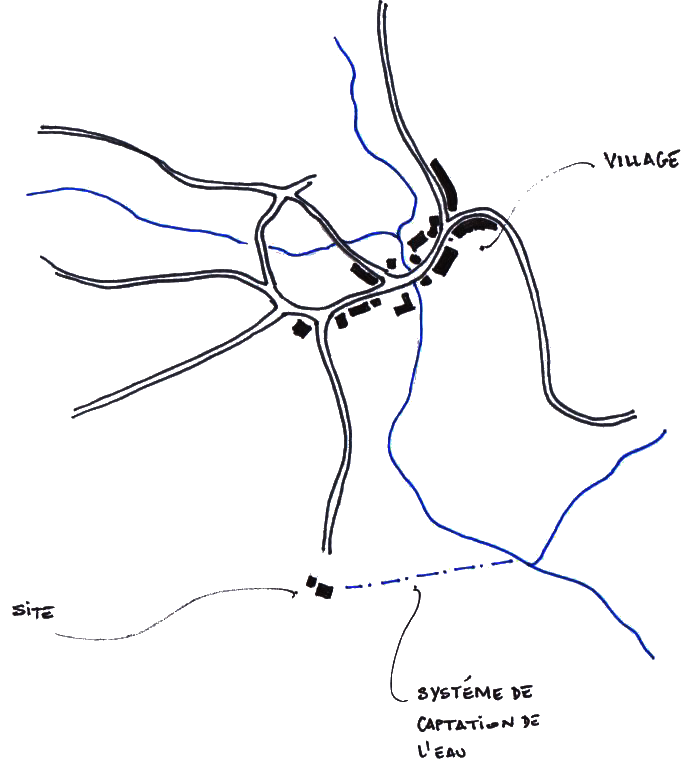

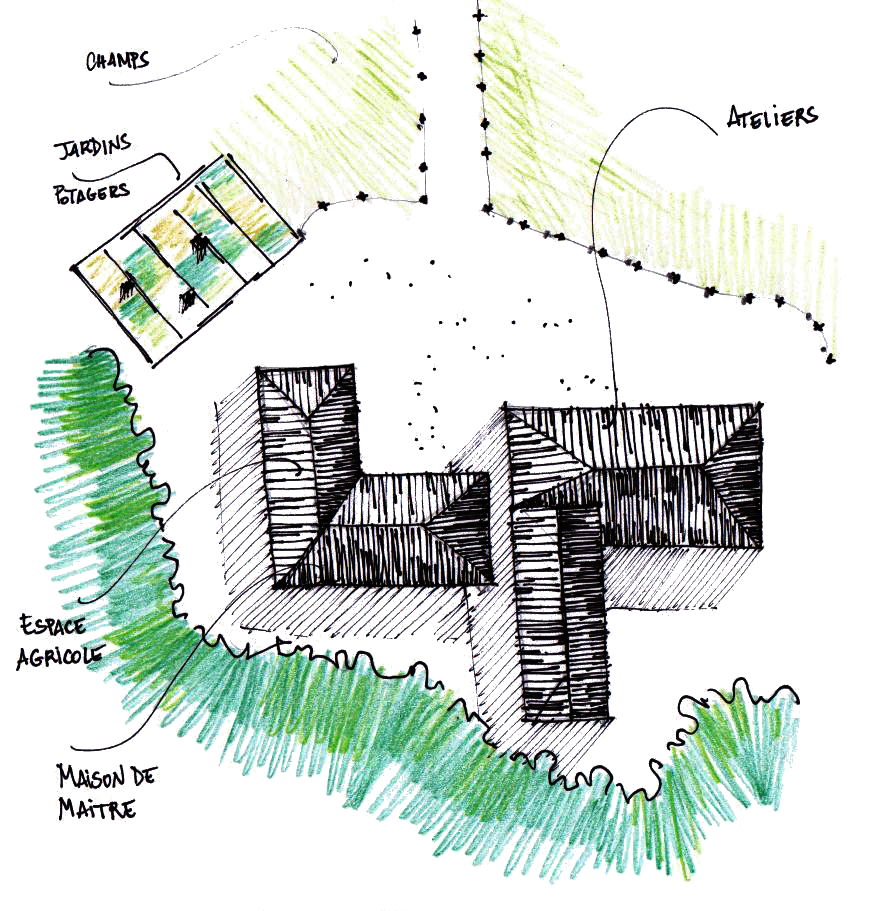

2. Plan d’organisation villageoise

2. Plan d’organisation villageoise

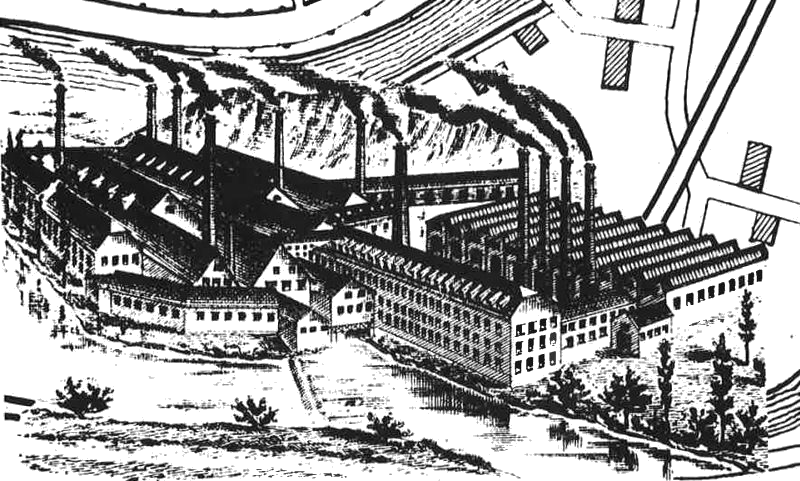

16. Courlans (39)

16. Courlans (39)